Ritmi di Lavoro 2

La città di frontiera: musica e movimenti nella Torino degli anni Settanta

Intervista a Enzo Maolucci

Alberto Pantaloni

Febbraio 2026

Coi suoi album “L'Industria dell'Obbligo” (1976) e “Barbari e Bar” (1978), Enzo Maolucci è stato nei fatti il cantautore dei movimenti sociali a Torino della seconda metà degli anni Settanta. In questa intervista, Maolucci ci restituisce un ritratto di quell’epoca, dove musica, politica, conflitto sociale, violenza si intrecciarono e si scontrarono in un percorso magmatico e per certi versi epico. Di frontiera, per l’appunto…[1]

A. PANTALONI: Proviamo a ricostruire un po’ il panorama culturale e musicale come contesto dentro il quale poi i movimenti sociali si svilupparono e agirono...

E. MAOLUCCI: Premetto che sono un vecchio rockettaro, sono cresciuto negli anni Cinquanta ascoltando Elvis Presley; di italiano, ascoltavo solo Centano, che faceva all'epoca un rock molto dignitoso. La mia formazione adolescenziale basata sul rock era esattamente una forma di ribellione, prima culturale giovanile, poi con l'interfaccia dei beatnik americani come Kerouac. Era una forma di ribellione personale, musicale, che però faceva parte di un movimento generazionale che negli anni Sessanta ebbe i suoi miti fondanti nei Beatles, Rolling Stones e soprattutto in Bob Dylan, almeno dal punto di vista rock musicale. Io sono un testimone vivente di una morfogenesi delle generazioni del dopoguerra, quelle del baby boom, che hanno sovraffollato l'Italia di giovani non “pensatori” negli anni Cinquanta, ma più “pensatori” negli anni Sessanta, all'insegna di parole d'ordine quali «Fate l'amore, non fate la guerra». Certo, avevamo la protervia e la supponenza tipiche del Sessantotto, perché allora la rivoluzione si è fatta in altri posti e non da noi, ma pensavamo di farla anche noi e invitavamo a non fidarsi di chi aveva più di trent’anni, o dei baroni universitari. Pensavamo: «adesso ci siamo noi, comandiamo noi all'università, ci alleiamo con gli operai», ecc. Questa “morfogenesi”, prima solo musicale e culturale, poi intellettuale, è finita alla fine degli anni Settanta, proprio quando io fatalmente scrissi la canzone “Bella generazione mia”. Lì si chiuse anche politicamente la fase giovanile del Sessantotto, chiamiamola così per intenderci, che portò trasformazioni culturali e sociali.

A. PANTALONI: Come iniziasti la tua carriera musicale?

E. MAOLUCCI: Fino al 1968-69 io cantavo le canzoni degli altri: Bob Dylan, Elvis Presley, Beatles, Rolling Stone e quant'altro. All’inizio avevo un gruppo che però non mi stava tanto dietro, quindi a un certo punto mi sono messo a scrivere le mie canzoni e ho preso una strada da solo. Mi ricordo che mentre facevo le mie prime canzoni, avevo già considerato il rock come il revival: per me il rock era già finito e degno di rientrare in una situazione storica e ho fatto uno spettacolo intitolato prima “Rock e martello”, destinato alle feste de l'Unità, e poi l'ho ribattezzato “Son Graffiti” facendone un’elaborazione teatrale, una specie di musical, che a Torino ha avuto molto successo e dal ‘74 al ‘75-76 ha varato il revival, cioè il revival delle canzoni che da Elvis Presley fino alla “Locomotiva” di Guccini rappresentavano la cultura giovanile. In questo revival io mi ci mettevo dentro scrivendo delle canzoni che erano “allineate” musicalmente, ma che nei testi cercavano di dire qualcos”altro. Mi ero laureato nel ‘71 con Massimo Mila, vecchio partigiano e amico di Pavese, con una tesi sui Beatles, pubblicata col titolo “Pop Under Rock”. Per me il rock era già una cultura seria e all’epoca con i Pink Floyd e i Genesis stava diventando serissima.

A. PANTALONI: Poi prendesti la strada del cantautorato, ma non eri il solo…

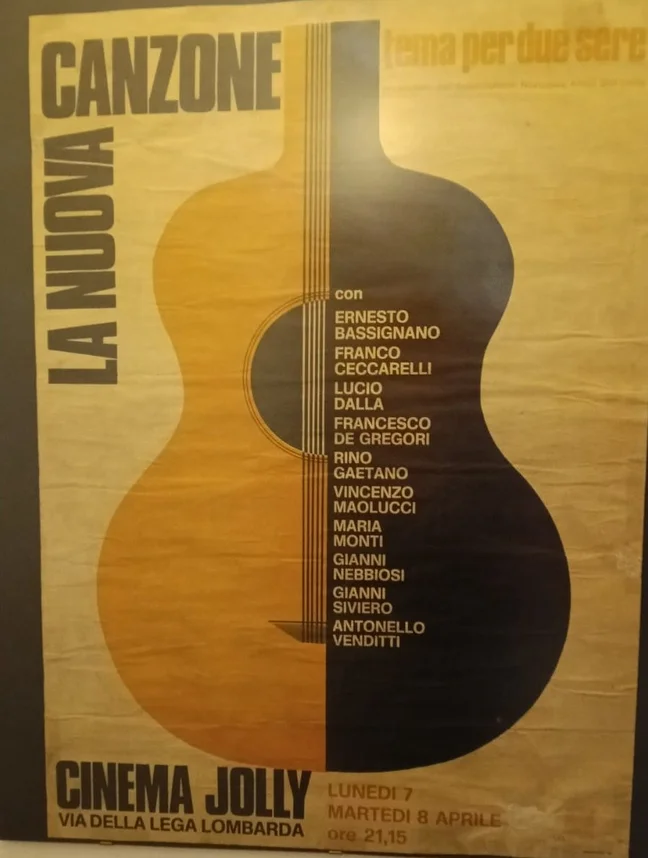

E. MAOLUCCI: L’ho presa con Lolli, che conobbi nel 1969 quando entrambi demmo l’esame alla Siae, e con Guccini, che aveva già scritto per i Nomadi e per l'Equipe 84. Questo costituendo “movimento” di cantautori, era appoggiato dal Partito comunista: nel 1975 Botteghe Oscure organizzò una grande data al Teatro Jolly di Roma dove tutti questi cantautori, oltre me Antonello Venditti, Rino Gaetano, ecc., formavano una “squadra” che il Pci aveva deciso di battezzare la “squadra d’avanguardia” per trasferire la cultura dal Sud al Nord e quindi per fare questa mediazione culturale giovanile attraverso vari temi che andavano dalla canzone di protesta al folk a quant’altro.

A. PANTALONI: In quel clima nascevano le radio libere…

E. MAOLUCCI: Si affacciavano istanze diverse, anche lodevoli dal punto di vista culturale. Quindi, fondammo la prima radio libera a Torino [2], proprio nel momento in cui le mie prime canzoni venivano pubblicate, parlo di “Baradel” e poi di “Torino che non è New York”, “Al Bar Elena”. Io ero proprio all'interno di un movimento in piena corsa, anche se emergevano le prime avvisaglie di crisi interne anche nei loro aspetti più violenti che io ho interpretato in “Torino che non è New York”. L’album “Barbari e Bar” fu in fondo l’analisi dei miei compagni, quelli che vedevo tutti i giorni, quelli con cui parlavo, orientati verso una rivoluzione sociale attiva, ma anche piuttosto greve…

A. PANTALONI: Forse nichilista?

E. MAOLUCCI: Molto nichilista, perché i principi del «prima l’amore, la pace e la guerra», venivano poi messi in discussione in quegli anni: «ha senso fare la pace col potere?». Vi era poi la creazione di un linguaggio, in particolare di un gergo. Nel brano “Al limite cioè” io faccio il verso a questa forma di comunicare: «al limite cioè, portare avanti una linea diversa, […] la problematica del collettivo», tutte parolone che nascondevano niente e che praticamente erano solo un tentativo di lessico generazionale. Parliamo difficile, ma non come i politici di Roma, e leggiamo i nostri “nuovi filosofi”, peccato che i francesi, come me, iniziarono a fare la critica a questo movimento. In quell'epoca, come la musica diventava dei Genesis e dei Pink Floyd, quindi musica colta, anche i sessantottini diventavano colti, quindi avevano le loro esigenze. Come vedi, in parallelo, antropologicamente, questa roba qui andava su tutti i piani, da quello musicale a quello politico.

A. PANTALONI: Torniamo al panorama musicale.

E. MAOLUCCI: Cosa succedeva a Torino? Non c’erano case discografiche ad eccezione della vecchia Fonit Cetra, che però era della Rai e quindi faceva solo musica classica e poco altro, mentre invece Roma aveva la RCA e altre grandi etichette, per non parlare di Milano, con la Ricordi. Caterina Caselli si è riciclata editrice, prima con la CGD e poi fondando delle etichette proprio mirate al nuovo contesto. Diciamo che Roma è stata più fortunata, perché De Gregori, Venditti e questa “banda” avevano più terreno con il Folk Studio, Torino era molto più provinciale in questo senso. Anzi, i torinesi si vergognavano di avere un cantautore: quando io sono andato a “L’altra domenica” di Renzo Arbore, insieme a Pierangelo Bertoli, la gente mi riconosceva per strada e mi diceva «ma anche noi a Torino abbiamo queste cose?». Torino fino a pochi anni fa è stata una città di provincia, una città di frontiera, dico io, una città che assorbe tutto il nuovo per prima: infatti pensiamo all’Unità d’Italia, alla letteratura, addirittura alle Brigate Rosse e a Prima Linea… Tutto è nato a Torino, ma poi è stato riverberato in tutto il resto del Paese e Torino, come tutte le città militari, non ha mai trattenuto niente. Buscaglione e Rita Pavone se ne erano andati a Roma a lavorare. Gipo Farassino era un cantante folk “classico”, dialettale piemontese che interpretava insieme a Roberto Balocco, altra grande figura dell'epoca, una realtà troppo ristretta torinese. Quindi, io in fondo ero sostanzialmente l’unico che aveva ambizioni di lanciare messaggi “torinesi” un po’ a tutti: ecco perché, suonando a Roma e a Milano, con Finardi e con altri… Certo frequentavo i miei colleghi, ma ero visto come un “matto” da fuori che tutto sommato non apparteneva a nessuna linea, né a quella “bolognese” tipo Guccini, Claudio Lolli e Dalla, né ad altre. C’è da dire che il Partito comunista, quando iniziò a farci cantare in giro nelle feste dell’Unità, applicava una forma di egualitarismo sui cachet degli artisti. Quindi ad esempio Lucio Dalla, che era già andato a Sanremo ed era già famosissimo, con un seguito di nove jazzisti, guadagnava quanto me. C’erano dei segnali abbastanza “divertenti” in questo. Devo dire quindi che a Torino ho rappresentato negli anni Settanta quello che gli altri ugualmente rappresentavano in tutta Italia, cioè istanze nuove: De Gregori in senso più intimistico ed empatico, Venditti un po’ più “pop”, però sempre con argomenti impegnati, come la droga o l’esportazione di valuta in Svizzera, o ancora di scuola e di movimento studentesco… Insomma questa era una banda che rappresentava l’Italia, di cui immodestamente a Torino si sentiva Maolucci. Ecco perché “Baradel”, che è stata questa mia canzone simbolo dello studente sopraffatto dai professori retrivi, dalle istituzioni retrive, non in grado di liberare la propria creatività, è diventato il simbolo di quell'Italia. Come adesso, che sono confuso come antropologo che si occupa solo di preistoria, così all'epoca ero un cantatore impegnato, incazzato, che si occupava della violenza urbana e soprattutto della scuola, anche perché io all'epoca insegnavo Lettere in una scuola media, “Baradel” è un personaggio reale. Con “Barbari e Bar”, anche i compagni arrestati mi ascoltavano in carcere, nel senso che rappresentavo una realtà violenta, ma attenta, fatta di personaggi: tutti i personaggi di “Barbari e Bar” erano i miei accoliti, i miei amici.

A. PANTALONI: Il Bar Elena è “quel” Bar Elena di Piazza Vittorio?

E. MAOLUCCI: Sì, dove io all'epoca andavo sempre con gli amici, già lo frequentavo al tempo del liceo classico Gioberti, che dista 100 metri dal bar: ed era il posto dove chiacchierare, discutere…

A. PANTALONI È vera questa cosa che il Bar Elena era frequentato a sinistra e il Bar Patria era frequentato a destra?

E. MAOLUCCI: Sì, il Bar Patria era un ricettacolo, come allora si diceva, di «fascistoni»: infatti nella canzone parlo del «cassiere con la Luger tra i bicchieri», o dell’«insegnante un po’ fascista». C’era poi il Bar Castello, che cito nella canzone, che era davanti a Fiorio, a metà di Via Po, adesso c’è un negozio credo di mutande o di internet, però all'epoca era proprio la “patria” di Radio Torino Alternativa, degli intellettuali dell’epoca. Tutti i bar di Torino avevano una loro collocazione e una frequentazione politica, anche se in realtà di politica si parlava poco, però si dava per scontato che tutti fossero di sinistra, un altro equivoco, secondo me.

A. PANTALONI: All’inizio degli anni Novanta interrompi la tua produzione musicale

E. MAOLUCCI: Sì, decido di concretizzare la mia creatività in altro e mi dedico al survivalismo. Mi spiace perché avrei voluto continuare a scrivere: secondo me le mie canzoni degli anni Ottanta erano anche più belle da un punto di vista formale, concettuale, erano meglio cantate, meglio incise, però non hanno più avuto nessun riscontro perché i miei fans si sono sentiti traditi, perché parlavo di amore, anche se tremendo, eretico, l’amore per un’idea, per una persona che non esiste, immaginata. Si sono sentiti traditi sul piano dei contenuti, mentre io non avevo più esigenza di parlare dei contenuti dopo “Bella generazione mia” [1979], perché così avevo chiuso con quella generazione “barricadera”. Anche se poi negli anni Ottanta ho perfino scritto dell’omicidio di Caggegi, dei brigatisti in un bar di Torino [3], però erano già nostalgie.

A. PANTALONI: Se non sbaglio in quel periodo, gli anni Ottanta inoltrati, erano rimasti in pochi a parlare di contenuti.

E. MAOLUCCI: Molto pochi, ma poiché io ero uno dei pochi che li aveva sempre esplicitati pur senza dare connotazioni ideologiche, a parte “Baradel” coi riferimenti a Pablo Neruda e ad Allende.

A. PANTALONI: Ecco “Baradel” è forse la tua canzone-manifesto…

E. MAOLUCCI: All'epoca io scrivevo per la mia gente, la mia gente amava sentirsi parlare di queste cose, e io un po’ le ho messe nella canzone, anche se in realtà “Baradel” è una canzone sentimentale, di affetto per un mio allievo che trovavo magnifico, che ripeto si chiamava Romanet, ma Baradel era più bello come nome. Ho investito questo povero ragazzo, che invece era un bravo studente-modello, di una veste così rivoluzionaria, che ancora adesso lui si chiede perché abbia scelto lui, ma prendere dei personaggi e leggerli come emblemi di questo clima mi piaceva molto. Io in fondo non ero niente di tutto questo, ma in questo c'era il poeta maledetto del Bar da Betti in Via Bogino, altro ricettacolo della cultura di allora. Poi c’era Paolo Cerrato che faceva il copywriter e quando cercava di vendere le case a Torino con la sua agenzia pubblicitaria, ha creato lo slogan «comprate a Torino che non è New York». Da lì è nata «s’ammazzano a Torino, Torino che non è New York». Poiché gli artisti sono dei ladri di pensieri, come dico io, e li elaborano poi in modo non lineare, tutto quello che c'è nelle mie canzoni, ma anche in quelle di De Gregori ad esempio, sono elaborazioni del sentito, del vissuto. Questa era la bellezza, i cantautori rappresentavano il polso della situazione in tutti i sensi: quello politico, quello sentimentale, quello trasgressivo. Ho scritto due o tre canzoni epiche perché mi piace l’epica, ma quella più epica è stata “La Locomotiva” di Guccini, un epos puro allo stato pubblico. Ecco come eravamo noi: giovani, infiammati, perdenti, apocalittici, bistrattati, ma forti.

A. PANTALONI: C’era una “scuola torinese” di cantautori?

E. MAOLUCCI: C'erano anche altri cantautori come Carlo Credi ed Emilio Locurcio, molto bravi, ma che hanno pubblicato pochi dischi, quindi rimangono nella mia memoria e in quella credo di altri, ma non in una memoria nazionale. Emilio Locurcio ha scritto delle cose con Lucio Dalla e con Claudio Lolli, e ha fatto un bellissimo disco, “L’Eliogabalo” [1977], che però non ha avuto nessun successo, ma era un grandissimo disco. Questo concept album, dove si narra la storia di un imperatore romano che voleva rivoluzionare tutto, era una bella esercitazione storico-intellettuale, ma non incideva nella realtà, non parlava di fatti urbani anche tremendi, che facevano da corollario proprio di cronaca.

A. PANTALONI: C’era una certa differenza con la situazione milanese? Penso al Cantacronache di Amodei e a Gianfranco Manfredi a Milano…

E. MAOLUCCI: Torino inventò anche il Cantacronache, è vero, nei primi anni Sessanta. Era il folk a servizio della politica, ho parlato di Credi e di Locurcio, ma stavo dimenticando l’architetto Fausto Amodei del Cantacronache, che negli anni Settanta [1968-1972] diventò anche parlamentare per lo PSIUP a Roma. Ha scritto dei veri e propri monumenti musicali di sinistra, comunque comunisti, come “Per i morti di Reggio Emilia”. Gianfranco Manfredi a Milano, invece cantava più da giovane “movimentaro”, inserendo contenuti molto più profondi, un po’ “musoni”, un po’ da “addetti ai lavori” se vogliamo. Di pop non se ne parlava neanche, era tutto molto riduttivista dal punto di vista musicale, espressivo, rock niente. Manfredi però era apprezzato molto bene, come Finardi e Alberto Camerini. Anche Ivan Cattaneo, che all’epoca riprendeva le canzoni di Mina tipo “Una zebra a pois”, era del movimento, come Beppe Starnazza e i Vortici o gli Skiantos, cioè il rock demenziale, il rock alla Frank Zappa se vogliamo. C’era di tutto in Italia, c’erano dei musicisti e degli autori, dei cantautori bravissimi, purtroppo un po’ toccati dal provincialismo e dall’ignoranza, nel senso che mentre in Inghilterra e in America…

A. PANTALONI: Era esploso il punk, tanto che si diceva che la vera opposizione politica al governo conservatore in Gran Bretagna fosse proprio il punk…

E. MAOLUCCI: John Lennon nel 1973 affermò che il punk era il “nuovo” rock anni Cinquanta…

A. PANTALONI: Il punk era molto nichilista…

E. MAOLUCCI: Quel tipo di nichilismo fece sì che i Sex Pistols facessero i loro primi concerti senza neanche saper suonare [a parte Glen Matlock – ndr]: sono stati presi a freddo da un produttore [Malcolm McLaren] che disse: «Non mi importa se sanno suonare, impareranno». Le qualità tecniche del passato, pensiamo al Progressive dei Genesis ad esempio, erano diventate irrilevanti. Nel 1973-74 se un musicista non aveva fatto il conservatorio non poteva suonare. Anche io avevo dovuto abbandonare i miei primi musicisti che non avevano la perizia “alla Cream” o “alla Led Zeppelin”. Questi avevano fatto dei passi da gigante sul piano tecnico-espressivo in Inghilterra. Noi in Italia non ci siamo mai allineati, generalmente siamo rimasti agli anni Sessanta, acchiappando un genere per poi rielaborarlo… Per carità, anche Bob Dylan ha rielaborato Woody Guthrie, Pete Seeger e tutti i vecchi cantautori folk americani, in veste folk-rock, con messaggi moderni e contaminazioni provenienti anche dalla Beat generation (Kerouac, Corso, ecc.). Noi in Italia siamo stati un po’ succedanei dal punto di vista della qualità della musica, ma non dei contenuti, che in molte occasioni erano dannatamente uguali a quelli di tutto il mondo. Per me Emilio Locurcio o De Gregori potevano essere il Leonard Cohen dell’epoca. Non c’era scarsità di contenuti espliciti, secondo me, il problema era l’essere scarsamente adeguati dal punto di vista musicale.

A. PANTALONI: Oggi ci sono ancora delle scuole come quella torinese, milanese, romana, genovese dell’epoca?

E. MAOLUCCI: No, non ci sono più: comunque anche all’epoca parlare di “scuole” era un po’ una millanteria. Prendiamo la scuola genovese: certo che oggi sembra una scuola, ma erano “quattro amici al bar”. Paolo Villaggio, ad esempio, scrisse “Carlo Martello ritorno dalla battaglia di Poitiers” per De Andrè. A Torino c’era una scuola, ma i miei colleghi dell’epoca, come Luigi Venegoni, altro grande artista dell’epoca che faceva musica colta – rock progressive – ancora adesso apprezzata in tutto il mondo, non si metteva a suonare come un cantautore, perché sembrava sminuente. Erano artisti talmente alti che non collaboravano con musicisti come me che non lo erano, ma che lo erano dal punto di vista espressivo e dei contenuti. Gli Area invece collaboravano coi cantautori: ecco dove il provincialismo torinese non è andato a buon fine. I musicisti pop torinesi sono invece andati subito a Roma per fare i soldi: gli stessi Righeira, per dire… Ecco, Stefano Righi ad esempio faceva il disc-jockey nella mia radio. Poiché era stonato, non sapeva cantare, mi chiese di andare dal padre a dirgli che voleva fare il musicista perché non ci credeva. Io andai dal padre e gli dissi: «solfeggio tuo figlio ne ha poco, però idee ne ha tante: qualcosa ne verrà fuori». Ho sentito “Vamos a la playa” fatta con una tastierina Casio alla Rai quando conducevo una trasmissione: quelli della Rai volevano buttarmi fuori dalla trasmissione, «non puoi prendere questi freakkettoni che non san suonare». Dopo sei mesi “Vamos a la playa” era una canzone famosissima in tutto il mondo. Il successo ha delle strade imperscrutabili, che dipendono da quello che la gente vuol sentirsi dire. Quella era l’epoca del cosiddetto disimpegno: o ti rassegni a non fare più musica o devi assecondarlo in qualche modo. All’epoca i cantautori erano trinariciuti, erano intolleranti e non ascoltavano nessuno. A Torino peraltro non è mai esistita una grande casa discografica, come la RCA a Roma o la CGD a Milano…

A. PANTALONI: Questa mentalità provinciale sul piano musicale lo è stata, a parte per limiti “strutturali” (come l’assenza di una casa discografica, ecc.), anche per una mentalità provinciale dei movimenti?

E. MAOLUCCI: No, all’epoca Torino era all’avanguardia. Torino è sempre stata una città “militare”, quindi di frontiera, ha sempre accolto per prima tutto quello che succedeva dall’unità d’Italia in poi, nel bene e nel male: la moda, ecc. C’è ancora una mia canzone, “Torino città di frontiera”, che dà un ritratto perfetto, Juve e Torino comprese. Un ritratto di una città magnifica, in grado di inventare tutto, di accogliere tutto e di non ricavare niente.

A. PANTALONI: Ma c’entra la violenza in tutto questo? Pensavo a un parallelo fra Bologna e Torino: si è sempre detto che Bologna rappresentava un po’ l’ala creativa e in effetti era vero, basti pensare alle riviste del movimento che uscivano lì. Peraltro lì ci fu l’assassinio di Francesco Lorusso nel marzo, però qui ci fu l’Angelo Azzurro…

E. MAOLUCCI: In Via Po, fra il Bar Elena e il Bar Castello…

A. PANTALONI: Adesso il locale si chiama Xò…

E. MAOLUCCI: Ed era un bar di gente un po’ di destra… e dove andavano i fascisti? Anche loro dovevano riunirsi in qualche modo…

A. PANTALONI: Quanto ha inciso questo fatto? Molti dicono che sia stata la parola “fine” a qualsiasi possibilità di valorizzare questo “arrivare sempre prima rispetto alle cose”. Invece questo omicidio, forse anche più dell’omicidio Casalegno da parte delle Br, quanto ha inciso?

E. MAOLUCCI: Ti racconto il clima dell’epoca: dopo Casalegno, c’era gente che andava in giro a dire: «eh, ha fatto il furbo quello lì, ora è diventato “cassa di legno”». Una battuta terribile, che però dava l’idea di come in molti pensassero che ci fosse ben altro, che bisognava cambiare il mondo. L’omicidio Casalegno e il rogo dell’Angelo Azzurro non erano visti come fatti gravi, erano visti come episodi necessari, fisiologici. Anzi, la fisiologia della violenza era fin troppo poca, perché Torino “non è New York”, a parte due o tre avvenimenti tremendi. Però i fatti sono stati innescati qui, anche lì Torino è stata antesignana. Poi, da buona città militare, ha subito abbandonato l’idea, però intanto l’ha innescata.

A. PANTALONI: Non c’erano gli “happening”, come ad esempio a Milano? Non ai livelli del Parco Lambro, ovviamente…

E. MAOLUCCI: No, però quasi. Mi ricordo che nel 1976, qui in Piazza Cavour c’è stato il più grosso happening, una Woodstock nostrana, dove abbiamo cantato per quattro ore. Credo fosse stata organizzata dal movimento politico Psiup [in realtà lo Psiup si è sciolto nel 1972] con un finanziatore, un uomo ricco, che ha messo dei soldi. Ancora adesso la gente della mia generazione se lo ricorda. Io credo che questa idea dell’happening sia iniziata nel ’76, anche questa a Torino. Per carità, il significato e il peso di Parco Lambro non si discute, ma l’innesco è stato a Torino. L’idea della kermesse seduti sull’erba a farsi le canne e a sentire uno che te la conta come la pensi tu, più o meno. Il consenso interno, l’adesione e l’ammiccare… «ah! Canta Bob Dylan!». «Canta le tue canzoni», avrebbero detto a Milano; qua a Torino invece «Ah! Anche lui sa cantare Bob Dylan come me! Quindi siamo compagni, anche lui canta La locomotiva anche se non è Guccini, ma non importa». Cantare “La locomotiva”, così come “Baradel”, significava far parte di una comunità.

A. PANTALONI: All’inizio avevi accennato al ruolo del Partito comunista…

E. MAOLUCCI: Il Pci intendeva disciplinare questa “banda” di piemontesi, milanesi, bolognesi come un allenatore di calcio fa coi giocatori. Lo fece attraverso Loris Barbieri, uno del giro di Pajetta che ci faceva firmare i contratti a Botteghe Oscure: a me, Dalla, De Gregori, ecc. Questo Loris Barbieri era un pazzo scatenato, una persona colta e non un uomo di apparato, che nel Pci era un’eccezione proprio patente, spumeggiante e sincero come tutti gli emiliani. Aveva visto in tutti questi cantautori la vera linfa vitale per un Partito comunista che stava invecchiando precocemente. Tuttavia, l’idea non funzionò o non lo fece come avrebbe dovuto. Ho parlato prima della data del ’75 al Jolly di Roma. Era stata organizzata da un altro cantautore, molto allineato al Pci, che si chiamava Ernesto Bassignano, autore di “Moby Dick”, poi conduttore radiofonico. Successivamente al concerto, tutti avremmo dovuto fare il contratto con la RCA, e invece quella stessa notte ci fu comunicato che secondo i “romani” (De Gregori e altri) io e altri due o tre “reprobi” eravamo “troppo politici” e quindi non avremmo mai potuto associarci alla RCA e a questo movimento che il Pci voleva… insieme alla RCA italiana, concertato, l’industria del partito, un po’ come Agnelli e Berlinguer. Era proprio un tentativo di mettere insieme cultura di sinistra e business discografico.

A. PANTALONI: Quindi quella fu una separazione non solo artistica, ma anche esistenziale fra chi è voluto andare su un piano di affermazione personale…

E. MAOLUCCI: E ci sono riusciti dannatamente tutti: da Vecchioni a De Gregori, ecc. Ecco, Lolli non c’è riuscito, è rimasto un po’ “congelato” lì. Lui ebbe più successo di me: ad esempio con “Michel”…

A. PANTALONI: Quanto ha inciso questa separazione violenta tra il Pci e il sindacato da una parte e il Movimento dall’altra nel ’76-’77? Faccio solo un esempio: nel 1975 era molto importante nella piazza politica torinese questo Comitato unitario antifascista – messo in piedi da Norberto Bobbio e Guido Quazza, grandi intellettuali (Quazza aveva fatto anche la Resistenza in Piemonte) e punti di riferimento universali nel panorama intellettuale italiano – dentro il quale c’era anche il Pci, Psi, il sindacato, le Acli, Lotta continua, ecc. Poi improvvisamente questa cosa si sfasciò e iniziarono gli scontri anche molto violenti: la cacciata di Lama a Roma e poi lo scontro violentissimo a Palazzo Nuovo a Torino il 3 marzo del ’77 proprio tra il servizio d’ordine del Pci e il movimento studentesco che si trovava in assemblea. Ecco, quanto questa cosa ha inciso sulla rottura di questa idea di comunità che era venuta fuori negli anni precedenti?

E. MAOLUCCI: Te lo dico subito: nel ’77 feci un concerto al Palasport organizzato da una persona che si chiamava Luciano Casadei. Noi, per sostenere la radio, organizzavamo concerti, addirittura uno dei Cream col batterista Ginger Baker. Venivano qua Battiato, Venditti… De Andrè il primo concerto lo ha fatto organizzato da noi: lui non cantava in giro, aveva paura della folla. Quindi, questo qua del Pci – Casadei – che poi ha comprato la radio (è il Pci che ha comprato la nostra radio [nel 1977] [4]) ha imparato da noi a fare i concerti. Il Pci ha così cominciato ad organizzare concerti di massa al Palasport. In quel momento, quando io ho suonato, nel ’77, tutti stavano con le tre dite alzate a mo’ di P38, indiani metropolitani e quant’altro, avevano inneggiato a cose che a Casadei qui non stavano bene. Quindi, Casadei mi disse “non ti pago, perché hai dei brutti fans”. Io gli risposi che il mio contratto era stato firmato da Barbieri a Botteghe Oscure e non potevano non pagarmi. Ho scritto anche una lettera di protesta. Lì iniziò la rottura, eravamo diventati “fastidiosi”, non piacevamo più, perché troppo “estremi”. Casadei ha poi fatto business alla grande coi concerti, come David Zard all’epoca, ma il Pci diede retta a Casadei, non a Loris Barbieri. La frattura è avvenuta proprio fra questi due elementi: teatro Jolly di Roma e Palasport di Torino, quando il Pci decise di cambiare linea. Pajetta ha perso, si vede, dal punto di vista politico e contrattuale ed è iniziata un’epoca fatta anche di operazioni culturali come “Berlinguer ti voglio bene”, per carità: Benigni si esibiva con noi, una volta ho cantato a Milano con Benigni. Anche lui faceva parte di questo giro qua, ma poi la Rai, l’ansia di successo, ovviamente e giustamente, hanno preso il sopravvento. Ho avuto una profonda invidia quando sono stato al Premio Tenco nel 1978: c’eravamo io, Concato, Pino Daniele e altri. Fu un grandissimo successo per tutti e tre, solo che io ho cantato “Omicidio e rapina” a pochi mesi dalla morte di Moro. La canzone è stata cassata da tutte le trasmissioni Rai. Vecchioni è andato a Sanremo, Pino Daniele ha avuto un percorso straordinario, ma non erano già più un fenomeno legato ai movimenti: si è puntato su certi artisti di per sé, per altri versi, e non per i movimenti che li avevano prodotti.

A. PANTALONI: Pensavo alla censura che ebbe il brano di Gaber, “Io se fossi Dio”, a causa dei suoi giudizi su Moro…

E. MAOLUCCI: Canzone magnifica, insieme a “Destra-Sinistra”. Avrei voluto scriverla io…

A. PANTALONI: Mi sembra come se ricercare, rappresentare la realtà fosse essa stessa una realtà controversa, brutta da vedere, una cosa che non doveva essere fatta in quel momento. Un rappresentare la realtà che non significa essere apologetici, ma semplicemente far vedere le cose come stanno.

E. MAOLUCCI: Le istituzioni tirarono i remi in barca…

A. PANTALONI: E questa è una cosa che avevo già incontrato, per concludere, anche rispetto ai gruppi della cosiddetta Nuova sinistra, più Lotta continua che io ho studiato molto, come di fronte a questa possibile escalation o dérapage di violenza come poi si diede poi sostanzialmente alla fine degli anni Settanta e nei primi anni Ottanta, si decise di non affrontare questa questione, cioè di non provare a fare una battaglia anche culturale per cercare di fare in modo che quella violenza verbale si potesse sublimare in altro modo, lasciandola in balìa degli eventi e trasformando molte delle persone attive nei movimenti in oggettivamente “fiancheggiatori” delle formazioni amate che si ingrosseranno proprio grazie al fatto che i movimenti lasciati a loro stessi si eclisseranno e tutta una serie di persone…

E. MAOLUCCI: Hanno lasciato i “vati” e gli “operatori di violenza” ognuno per conto suo… Io l’ho sempre detto: quelli che fanno le cazzate bisogna tenerli dentro e non lasciarli fuori. Io all’epoca ero il “compagno che sbaglia”, il “compagno dissidente”, ero la voce dissidente all’interno. Dentro io avevo ancora un senso, perché ero un “rompiscatole” all’interno, fuori non avevo più destino: né per me, né per loro, per nessuno. Tant’è che il mio spettacolo “Son graffiti”, questo resumè del rock ante litteram del che ha lanciato il revival, l’ho fatto nei locali di Lotta continua, credo in Corso San Maurizio. Loro avevano dei locali in più, ci davano uno spazio per le prove. Era ancora un bel gesto, di interesse e sensibilità artistica e culturale. Ed erano tutti miei compagni di liceo. Questa “biodiversità culturale” non si è mai più ripetuta con quegli accenti, proprio per la lacerazione, fra sindacato, partito e movimento, musica e concerti invece che kermesse generazionali, chi vende di più, non si sfonda più ai palasport all’insegna de “la musica è di tutti” con riverberi economici spaventosi, di bilancio (all’epoca lo facevano tutti, non pagava nessuno: infatti dovemmo vendere la radio perché non avevamo più soldi per mantenerla, visto che nessuno pagava). Io non facevo politica attiva, andavo a suonare per loro, quindi sfioravo gli aspetti più profondi, quelli realmente politici.

—

[1] Un ringraziamento speciale va a Dario Celli, ex redattore di Radio Flash ed ex giornalista Rai, per due delle foto che compaiono nell’intervista e per la consulenza sulla storia di Radio Torino Alternativa e Radio Flash.

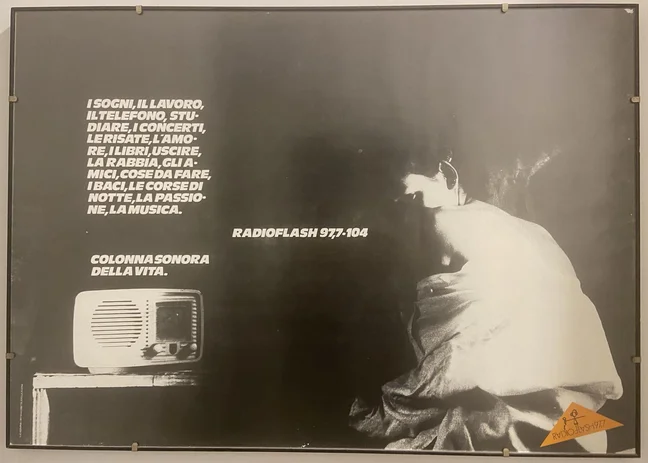

[2] Radio Torino Alternativa fu una delle prime radio di Torino, fondata fra il 1975 e il 1976 e legata alla sinistra socialista torinese. Trasmetteva musica “alternativa” per distinguersi dall’imperante (allora) disco-music e dalla musica commerciale che veniva trasmessa da tutte le radio di Torino. Aveva sede in via Lagrange, in pieno centro città.

[3] Matteo Caggegi era un militante di Prima Linea, ucciso insieme a Barbara Azzaroni durante uno scontro a fuoco con la polizia in un bar di Via Paolo Veronese a Torino nel 1979.

[4] Radio Torino Alternativa fu venduta alla proprietà di Radioflash, gestita da Luciano Casadei ed altri per conto del Partito Comunista di Torino.